Les zones humides, le berceau de la biodiversité cartographié sur le territoire de l’Eurométropole de Metz

Les zones humides, tels que les marais, tourbières et prairies humides, jouent un rôle crucial dans la régulation de la ressource en eau, l'épuration et la prévention des crues.

Ces écosystèmes, souvent caractérisés par une biodiversité exceptionnelle, ont vu plus de la moitié de leurs zones détruites au cours du siècle dernier. Aujourd'hui, ils restent menacés par l'urbanisation, l'intensification de l'agriculture, les pollutions et le changement climatique. La préservation, la gestion et la restauration des zones humides sont donc des enjeux environnementaux, économiques et sociaux majeurs.

Situés à l'interface entre les milieux terrestres et aquatiques, les zones humides sont des milieux sensibles et particuliers. Malgré leur importance pour la gestion de l'eau et la biodiversité indéniable, leur fragilité et le faible intérêt qu'on leur a porté ont conduit à leur disparition progressive.

Entre 2020 et 2023, l’Eurométropole de Metz a donc conduit un inventaire exhaustif de ses zones humides, marquant une étape clé pour leur préservation et leur valorisation. Soutenue financièrement par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, cette étude a permis de cartographier et caractériser ces écosystèmes essentiels à la biodiversité, aux fonctions hydrologiques et à la résilience climatique du territoire. Au total, plus de 2 200 hectares de zones humides ont été identifiés, représentant 7 % de la surface de l’Eurométropole !

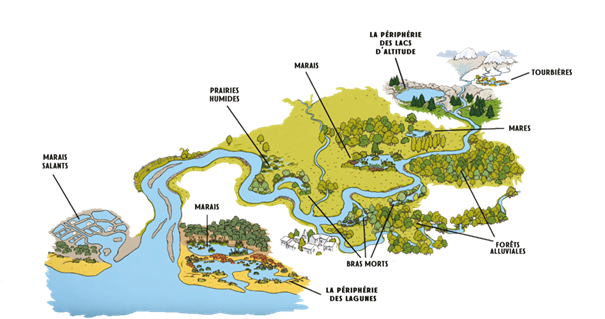

Les zones humides, c'est quoi ?

Estuaires, marais, tourbières, mares, lacs naturels, prairies humides, lagunes… Les zones humides jouent le rôle d’interface entre la terre et l’eau.

Elles sont caractérisées par un sol saturé en eau, de manière temporaire ou permanente, et par la présence d’espèces végétales spécifiques aux milieux humides.

En droit français, les zones humides sont définies comme « des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles (qui aime l'humidité) pendant au moins une partie de l’année » (article L.211-1 du code de l’environnement).

Pourquoi s’y intéresser ?

Ces écosystèmes liant à la fois les milieux aquatiques et terrestres ont de multiples fonctions et rendent de nombreux services.

Fonctions hydrologiques

Les zones humides agissent comme de véritables éponges en améliorant l’infiltration, le stockage et la restitution de l’eau pendant les périodes de sécheresse.

- Lors des périodes de crues et de précipitations intenses, les zones humides absorbent l’eau en excès, cette eau sera filtrée et rejoindra, en partie, la nappe phréatique. La végétation hygrophile constitue également un frein au ruissellement.

- Lors des périodes de sécheresses et d’étiages, les zones humides restituent une partie de cette eau accumulée aux cours d’eau et restent un refuge pour de nombreuses espèces animales et végétales.

Une zone humide est également un épurateur naturel, à la fois physique (en piégeant les sédiments, matières toxiques et métaux lourds) et biologique (grâce à la présence de bactéries, l’exposition aux ultraviolets et la phyto-épuration par les plantes). C’est grâce à elles que l’eau qui recharge les nappes souterraines est purifiée.

Fonctions socio-économiques

Les zones humides sont des lieux d’activités et de loisir. Elles peuvent servir par exemple en agriculture de source fourragère ou de zone de pâturage. Elles peuvent aussi faire l’objet d’une valorisation touristique, pédagogique, culturelle et scientifique.

Elles constituent des ilots de fraicheur en été et font le bonheur des petits et grands promeneurs.

Fonctions biologiques

Ces zones constituent un habitat pour 40 % des espèces mondiales ! Elles abritent de nombreuses espèces animales et végétales remarquables. Leur conservation permet de maintenir le patrimoine naturel.

Quelques chiffres

- 50% des oiseaux, 100% des amphibiens et 30% des espèces végétales remarquables et menacées dépendent des zones humides.

- En France, la moitié de la surface des zones humides du territoire a disparu entre 1960 et 1990.

- Les tourbières stockent à elles seules le double de tout le carbone stocké par la biomasse forestière dans le monde (alors que ces tourbières recouvrent 10 fois moins de surface que toutes les forêts sur terre).

Les pressions sur les zones humides

- Travaux de recalibrage et de curage non contrôlé ainsi que l’extraction de granulats provoquent un approfondissement du lit du cours d’eau et un abaissement de la nappe d’accompagnement provoquant un assèchement des zones humides associées au cours d’eau.

- Le remblai de ces milieux pour diverses raisons (urbanisation, agriculture etc.).

- Le drainage, mis en place pour assainir les terres agricoles provoque l’assèchement et la disparition des zones humides.

Face à ces pressions, les zones humides sont concernées par plusieurs réglementations.

Réglementation et loi sur l’eau

Les travaux en zone humide sont soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau.

Ils relèvent notamment de la rubrique suivante de l’article R214-1 du code l’environnement "3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais en zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

- 1° Supérieure ou égale à 1 hectare (autorisation)

- 2° Supérieure à 0,1 hectare, mais inférieure à 1 hectare (déclaration)"

Espèces protégées

De nombreuses espèces animales et végétales vivent dans les zones humides. Certaines de ces espèces et leur milieu particulier sont protégées par la réglementation. Ainsi, la destruction de ces espèces est interdite, ainsi que l’altération, la dégradation et la destruction du milieu naturel dans lequel elles vivent (article L411-1 du code de l’environnement).

Les espèces d'oiseaux menacées et protégées

Exemples d’espèces d’oiseaux typiques des zones humides menacées et protégées sur le territoire de l’Eurométropole de Metz

Actions de préservation

Les zones humides constituent un atout pour les territoires. Pour les protéger, les collectivités peuvent les intégrer dans leurs documents d’urbanisme.

Des inventaires ont été conduits à grande échelle sur le territoire de l’Eurométropole de Metz et chaque commune dispose aujourd’hui d’une cartographie des zones humides.

Les zones humides de l’Eurométropole de Metz

Carte des zones humides de l'Eurométropole de Metz

L’inventaire des zones humides du territoire de l’Eurométropole de Metz à été mené entre 2020 et 2023 avec une période de prospection sur terrain entre 2020 et 2022. Ce dernier a recensé plus de 2260 ha de zones humides soit 7% de la surface de l’Eurométropole !

Exemples d’actions déjà mise en place sur l’Eurométropole de Metz

-

Mares pédagogiques à Chesny

Le 21 septembre 2024, un nouveau sentier de randonnée a été inauguré. Ce dernier permet aux habitants de profiter d’un nouvel espace de nature. Cette boucle de 2,6 km longe le verger pédagogique, les mares renaturées et traverse la forêt humide.

-

Une annexe humide à Vantoux

En 2025, le parc de la mairie de Vantoux s’enrichit d’une nouvelle annexe humide, dite zone d’expansion de crue, composée d’un chenal relié au cours d’eau et de deux dépressions humides semblables à des mares. Ce parc est agrémenté d’un cheminement en stabilisé, de bancs et de pupitres pédagogiques, ce qui permettra une belle balade dans la nature. Cette annexe humide est un nouveau refuge pour la biodiversité des milieux aquatiques tel que les libellules ou les amphibiens.

-

Renaturation du ruisseau de Plappeville

Courant 2025, le ruisseau des Marivaux à Plappeville a été restauré. Ce ruisseau, autrefois rectiligne, serpente désormais avec un tracé plus naturel. L’objectif de cette opération était d’allier la lutte contre les inondations, le renforcement de la biodiversité et la dimension pédagogique. Des dépressions humides ont ainsi été aménagées afin d’accueillir une biodiversité typique des milieux humides. Ces vasques se rempliront naturellement lors des crues du ruisseau ou lors de fortes pluies.

-

Une annexe humide pour Metz-Vallières

Toujours en 2025, l’Eurométropole de Metz a repensé le cheminement du cours d’eau pour lui donner davantage de mobilité et d’espace lorsque son niveau fluctue. Un bras secondaire ainsi qu’une dépression humide ont pu être créés. Ces derniers seront alimentés lorsque le cours d’eau montera lors des périodes de crue. Ces nouveaux milieux humides accueilleront une biodiversité typique des zones humides.

-

La restauration d’une mare à Saulny

Fin 2025, l’Eurométropole de Metz interviendra sur le ruisseau de Saulny dans le cadre de l’Arrêté de Protection Biotope (APB) relatif à l’écrevisse à pattes blanches, une espèce protégée. Cette opération a pour objectif d’améliorer le biotope de l’écrevisse. La restauration d’une ancienne mare est prévue dans ce cadre. Cette dernière était en mauvais état : ancienne bâche plastique trouée, eau stagnante en raison de l’absence de renouvellement, présence de résineux inadaptés à nos écosystèmes naturels. La restauration de cette mare a pour objectif de devenir un habitat favorable pour les amphibiens.

-

Nouveau lieu de tranquillité, le Parc Gibon à Woippy

Pour lutter contre les épisodes pluvieux intenses et favoriser la biodiversité, l’ancienne pelouse nord du stade de football (soit 7 300 m², la moitié de sa superficie) a été reconvertie en zone humide multifonctionnelle. Ce projet allie gestion durable des eaux pluviales et renouveau écologique. Ce nouveau milieu a été conçue comme une éponge urbaine, cette zone capte et stocke les excédents d’eau lors des fortes pluies, limitant ainsi les risques d’inondation en aval. Les bassins de profondeurs variées ont été aménagés pour accueillir une faune et une flore locales, offrant un refuge aux espèces aquatiques, aux oiseaux et aux insectes pollinisateurs. Enfin, une placette conviviale, intégrée à l’aménagement, invite les promeneurs, les familles et les amateurs de nature à s’y reposer, observer la biodiversité ou simplement profiter d’un cadre apaisant.

Dernière mise à jour le 24.10.2025